出展作家:

岸裕真、熊倉涼子、小林健太、平田尚也

会期:2025年11月25日(火)-2025年12月13日(土)

レセプション:2025年11月25日(火) 18:00-20:00

会場:CADAN大手町

住所:〒100-0004 東京都千代田区大手町 2 丁目 6-3 銭瓶町ビルディング 1 階

営業時間:火〜土 12-19 時 展覧会最終日-17 時

定休日:日・月・祝

MAP

企画:Satoko Oe Contemporary(東京)、WAITINGROOM(東京)

協力:√K Contemporary

CADAN大手町では、2025年11月25日(火)から12月13日(土)まで、Satoko Oe ContemporaryとWAITINGROOMによる企画展『やわらかな未来の考古学 — Soft Archaeologies of the Future』を開催いたします。(協力:√K Contemporary)

私たちはいま、テクノロジーという「機械」と、身体や感覚、記憶といった「人間的なもの」が、これまで以上に複雑に結びついた時代を生きています。日々触れているスクリーンやネットワークは、記録と忘却、過去と未来を横断しながら、新たな「遺物」や「痕跡」を生み出し続けています。そこでは、硬質に思えるテクノロジーの層が、人間のやわらかな感覚とまざり合い、未来の考古学とも呼べるような、新しい観察の方法が立ち上がります。

本展では、岸裕真、小林健太、平田尚也、熊倉涼子の4名が、それぞれの視点と技法を通して、テクノロジーとイメージの「層」を掘り起こし、情報・身体・視覚・記憶のあいだに潜む微細な断片を浮かび上がらせます。

彼らの作品は、デジタルの冷たさと有機的なぬくもり、記録媒体の堅牢さと人間の感覚の儚さとが交錯する領域に、繊細な揺らぎと新たな物語の気配をもたらします。それは、未来からの遺構を発掘するかのように、テクノロジーと人間の関係を再考し、知覚や存在の在り方を更新しようとする試みです。

作家プロフィール

岸裕真 Yuma Kishi

1993年生まれ。慶應義塾大学理工学部電気電子工学科、東京大学大学院工学系研究科(電気系工学専攻)を経て、東京藝術大学大学院美術研究科(先端芸術表現専攻)修了。人工知能を「道具」ではなく「Alien Intelligence(エイリアンの知性)」と捉え、人間とAIの協働による新たな表現の可能性を探求しています。自ら開発したAIモデル「MaryGPT」を制作や展示構成に組み込み、絵画、彫刻、インスタレーションなど多様な手法を横断しながら、美術史的モチーフや文化的コードを再解釈する実践を展開するアーティストです。近年の個展に、「Oracle Womb」(√K Contemporary、東京、2025)、「The Frankenstein Papers」(DIESEL ART GALLERY、東京、2023)など。グループ展に、「DXP2」(金沢21世紀美術館、石川、2024)など。

熊倉涼子 Ryoko Kumakura

1991年東京生まれ。2014年に多摩美術大学美術学部絵画学科油画専攻卒業。歴史の中で人々が世界を理解しようとする過程で生まれたイメージを元に、絵画を制作。あるひとつの事柄に対して多面的な視点で図像を集め、それを元に作品を構成している。そのようにして同じものに関する性質の異なるイメージを等価に扱うと共に、写実的な描写や落書きのような線などの複数の描写法を混ぜたり、画中画やだまし絵の手法を用いたりして描くことで、視覚的にも揺さぶりをかけ、目に見えるものとは何かを問う作品を制作している。

主な個展に、「Tange, movebis」(三越コンテンポラリーギャラリー・2024)、「汀の椰子、対蹠のグラスフロート」(Quadrivium Ostium・2024)、「Pseudomer」(RED AND BLUE GALLERY・2024)、グループ展に「二人展:熊倉涼子、平田尚也」(Satoko Oe Contemporary・2025)、「人物と静物」(ギャラリー小柳・2024)など。2021年「第34回ホルベイン・スカラシップ」奨学生、2019年「群馬青年ビエンナーレ」に入選。

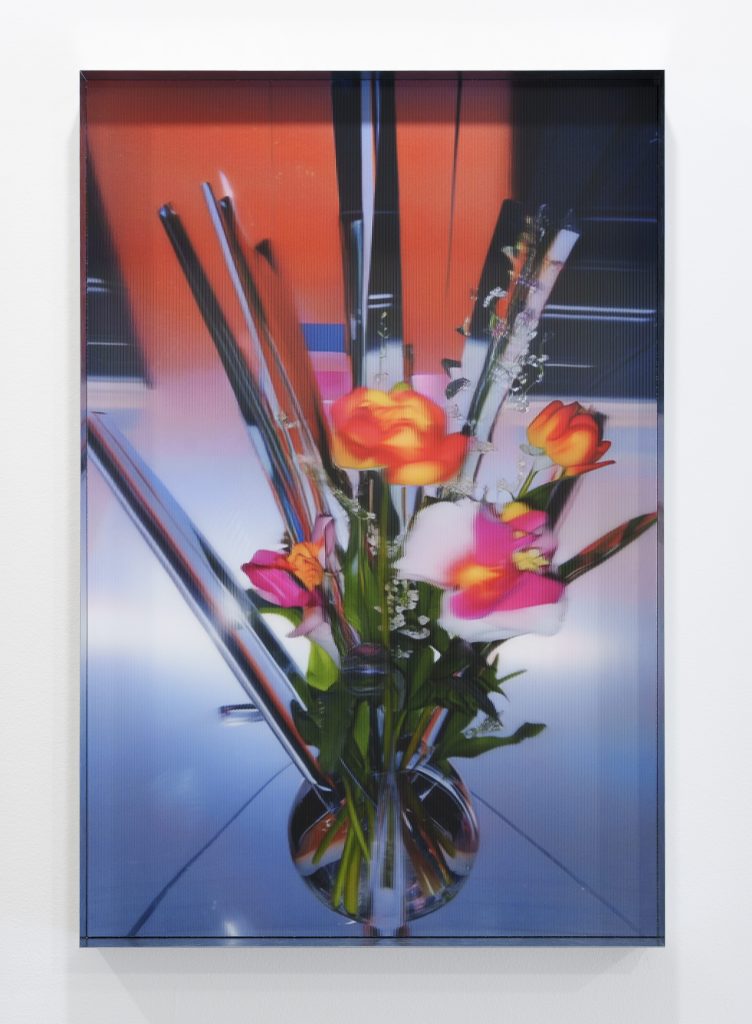

小林 健太 Kenta Cobayashi

1992年生まれ。2016年東京造形大学造形学部美術学科絵画専攻卒業。幼少期からMacintoshやプリクラなどのGUI環境に親しみ、自身を「GUIネイティブ」と位置づける小林は、写真とデジタル編集を通じて「真を写すとは何か?」という問いを追求してきました。代表作《#smudge》シリーズでは、Photoshopの指先ツールを用いてピクセルを引き延ばし、「編集行為そのもの」を視覚表現として確立。近年では、写真の記録性とAIの生成性の境界を横断しながら、現代におけるイメージの流動性と人間存在の在り方を問う実践を続けています。

近年の個展に『#copycat』(WAITINGROOM、東京、2025)、『EDGE』(アニエスベー ギャラリー ブティック、東京、2022)、『Live in Fluctuations』(Little Big Man Gallery、ロサンゼルス、2020)など。

平田尚也 Naoya HIRATA

1991年長野県生まれ。2014年に武蔵野美術大学造形学部彫刻学科卒業。

空間、形態、物理性をテーマに、インターネット空間で収集した既成の3Dモデルや画像などを素材とし、主にアッサンブラージュ(寄せ集め)の手法でPCの仮想空間に構築した彫刻作品を現実に投影し、発表しています。仮像を用いることによって新たな秩序の中で存在するもう一つのリアリティを体現し、あり得るかもしれない世界の別バージョンをいくつも試すことによって現実の事物間の関係性を問い直す。近年では、アバターの身体的フィードバックに加えて、VRSNS上での存在基盤にも注目しています。

主な個展に、「仮現の反射(Reflections of Bric-a-Bracs)」(資生堂ギャラリー2025)、「Moonlit night horn」(Satoko Oe Contemporary・2024)、「さかしま」(Satoko Oe Contemporary・2021)、など。2019年「群馬青年ビエンナーレ2019」ガトーフェスタ ハラダ賞受賞。2022年パブリックコレクション 愛知県美術館。